Was genau ist Salutogenese?

Der Begriff Salutogenese beschreibt ein Konzept, das sich nicht primär mit der Entstehung von Krankheiten (Pathogenese), sondern mit den Ursprüngen und Bedingungen von Gesundheit befasst. Entwickelt wurde dieses Modell vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky in den 1970er-Jahren. Sein Ansatz stellt eine entscheidende Frage in den Mittelpunkt:

„Was hält Menschen gesund?“

Diese Perspektive unterscheidet sich grundlegend vom klassischen medizinischen Modell, das vor allem auf die Diagnose, Behandlung und Prävention von Krankheiten abzielt. Die Salutogenese untersucht dagegen, welche Ressourcen und Faktoren die Gesundheit stärken, selbst wenn Belastungen, Stress oder Krankheitseinflüsse vorhanden sind.

Historischer Hintergrund

Die Entstehung des Konzepts

Aaron Antonovsky, geboren 1923 in den USA und später Professor an der Universität Haifa in Israel, beschäftigte sich intensiv mit den Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit. Seine Aufmerksamkeit wurde durch eine Untersuchung jüdischer Frauen gelenkt, die den Holocaust überlebt hatten. Überraschenderweise befanden sich viele dieser Frauen – trotz extrem traumatischer Erfahrungen – in relativ guter körperlicher und psychischer Verfassung.

Diese Beobachtung führte Antonovsky zu einer zentralen Erkenntnis: Es muss Faktoren geben, die Menschen widerstandsfähig machen und ihnen helfen, trotz erheblicher Belastungen gesund zu bleiben.

Veröffentlichung und Verbreitung

1979 stellte Antonovsky seine Gedanken im Buch Health, Stress and Coping vor. 1987 folgte sein Hauptwerk Unraveling the Mystery of Health, in dem er das Modell der Salutogenese detailliert darlegte. In den folgenden Jahrzehnten gewann das Konzept international an Bedeutung, insbesondere in der Public-Health-Forschung, der Gesundheitsförderung und der Psychologie.

Zentrale Elemente der Salutogenese

1. Gesundheit als Kontinuum

Antonovsky kritisierte das traditionelle „Entweder-oder“-Denken in der Medizin: krank oder gesund. Stattdessen sieht er Gesundheit auf einem Kontinuum, einer Skala zwischen völliger Gesundheit und schwerer Krankheit. Jeder Mensch bewegt sich im Laufe seines Lebens entlang dieser Skala – je nach Lebensumständen, Ressourcen und Belastungen.

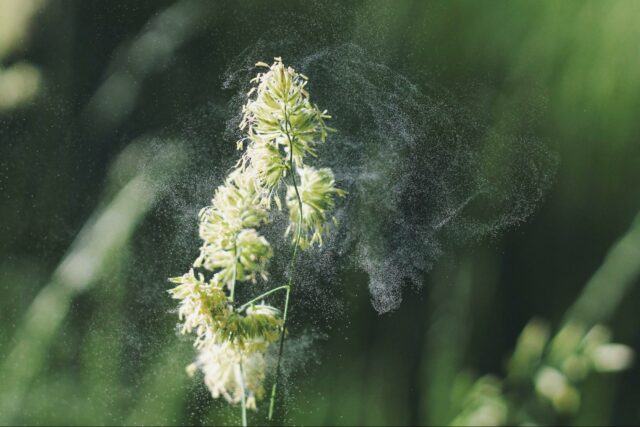

2. Stressoren

Stressoren sind Herausforderungen, Belastungen oder Ereignisse, die das Gleichgewicht zwischen Gesundheit und Krankheit beeinflussen können. Sie können physisch, psychisch oder sozial sein. Das Besondere an der Salutogenese: Stressoren werden nicht ausschließlich negativ bewertet. Sie können – in einem angemessenen Maß – die Entwicklung von Widerstandskraft fördern.

3. Kohärenzgefühl (Sense of Coherence, SOC)

Das Kohärenzgefühl ist das Herzstück der Salutogenese. Es beschreibt eine grundlegende Haltung und Wahrnehmung gegenüber dem Leben und besteht aus drei Dimensionen:

- Verstehbarkeit (Comprehensibility): Die Welt und die eigenen Lebensumstände erscheinen strukturiert, geordnet und erklärbar.

- Handhabbarkeit (Manageability): Die Überzeugung, über ausreichende Ressourcen zu verfügen, um mit Herausforderungen umzugehen.

- Sinnhaftigkeit (Meaningfulness): Das Gefühl, dass das Leben und die eigenen Aufgaben bedeutsam und erstrebenswert sind.

Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl unterstützt Menschen darin, auch in schwierigen Situationen gesund zu bleiben oder schneller zu genesen.

4. Generalisierte Widerstandsressourcen (General Resistance Resources, GRR)

Zu diesen Ressourcen zählen materielle, soziale, kulturelle und psychische Faktoren, die helfen, Stress zu bewältigen – z. B. Bildung, soziale Unterstützung, finanzielle Sicherheit, stabile Lebensbedingungen oder ein gesundes Selbstwertgefühl.

Salutogenese in der Praxis

Gesundheitsförderung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das salutogenetische Denken in ihre Programme aufgenommen, insbesondere im Rahmen der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1986). Der Ansatz wird in vielen Bereichen genutzt:

- Prävention: Förderung gesunder Lebensstile und sozialer Ressourcen.

- Rehabilitation: Stärkung der Eigenverantwortung und des Selbstvertrauens.

- Betriebliche Gesundheitsförderung: Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Stressmanagement und Mitarbeiterzufriedenheit.

Medizin und Pflege

In der Pflege wird die Salutogenese eingesetzt, um Patienten ganzheitlich zu betrachten – nicht nur durch ihre Symptome, sondern auch durch ihre individuellen Ressourcen. Pflegekräfte fördern das Kohärenzgefühl, indem sie Verständnis schaffen, Handlungsfähigkeit stärken und Sinnhaftigkeit vermitteln.

Mehr Insights zu Gesundheit und Wohlbefinden

Psychotherapie

Therapeuten integrieren salutogenetische Prinzipien, um Klienten zu helfen, ihre Stärken zu erkennen und ihr Leben aktiv zu gestalten.

Salutogenese vs. Pathogenese

| Aspekt | Salutogenese | Pathogenese |

|---|---|---|

| Fokus | Gesundheitserhaltung und -förderung | Krankheitsentstehung und -verlauf |

| Frage | „Was hält gesund?“ | „Was macht krank?“ |

| Ziel | Ressourcen stärken, Resilienz fördern | Risikofaktoren identifizieren, Krankheit verhindern |

| Perspektive | Ganzheitlich, proaktiv | Problemorientiert, reaktiv |

Beide Ansätze ergänzen sich – eine moderne Gesundheitswissenschaft integriert salutogenetische und pathogenetische Sichtweisen.

Kritik und Grenzen

Auch wenn die Salutogenese wissenschaftlich breit anerkannt ist, gibt es kritische Stimmen:

- Messbarkeit: Das Kohärenzgefühl ist schwer objektiv zu messen, obwohl es validierte Fragebögen gibt.

- Kausalität: Es ist nicht immer eindeutig, ob ein starkes Kohärenzgefühl Ursache oder Folge von Gesundheit ist.

- Individuelle Unterschiede: Kulturelle und persönliche Unterschiede beeinflussen, wie Menschen Sinn, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit erleben.

Trotz dieser Einschränkungen gilt das Modell als wertvolles Rahmenkonzept für Gesundheitsstrategien.

Forschungsergebnisse im Detail

Studien aus den letzten Jahrzehnten belegen den Nutzen eines starken Kohärenzgefühls:

- Langzeitstudien aus Skandinavien zeigen, dass Personen mit hohem SOC-Wert ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.

- Psychologische Forschung hat nachgewiesen, dass ein starkes Kohärenzgefühl depressive Symptome abschwächen und den Heilungsverlauf bei psychischen Erkrankungen verbessern kann.

- Arbeitsmedizinische Untersuchungen bestätigen, dass salutogenetische Maßnahmen die Burnout-Rate in Unternehmen senken.

Interessant ist, dass das Kohärenzgefühl nicht statisch ist – es kann durch gezielte Interventionen gestärkt werden, selbst im Erwachsenenalter.

Salutogenese im Alltag – praktische Beispiele

Der salutogenetische Ansatz lässt sich in vielen Lebensbereichen umsetzen. Ziel ist es, Ressourcen zu stärken und das Kohärenzgefühl zu fördern.

Familie und Erziehung

Eltern können durch eine klare, liebevolle Kommunikation und berechenbare Strukturen das Kohärenzgefühl ihrer Kinder aufbauen.

- Verstehbarkeit: Kinder verstehen die Regeln und Abläufe im Alltag.

- Handhabbarkeit: Sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen.

- Sinnhaftigkeit: Sie erleben, dass ihre Aufgaben und Pflichten einen Wert haben.

Arbeitsplatz

Ein gesundheitsförderlicher Arbeitsplatz zeichnet sich nicht nur durch ergonomische Möbel aus, sondern vor allem durch eine unterstützende Unternehmenskultur:

- Klare Aufgaben und transparente Prozesse sorgen für Verstehbarkeit.

- Ausreichende Ressourcen wie Zeit, Personal und Weiterbildungsmöglichkeiten stärken die Handhabbarkeit.

- Sinnvolle Tätigkeiten und Anerkennung fördern die Sinnhaftigkeit.

Freizeit und persönliche Entwicklung

Hobbys, Sport und ehrenamtliches Engagement können das Kohärenzgefühl auf vielfältige Weise stärken. Menschen, die regelmäßig Sport treiben oder kreative Projekte verfolgen, berichten oft von einer höheren Lebenszufriedenheit und besserer Stressresistenz.

Tipps zur Stärkung des Kohärenzgefühls

Wer seinen eigenen salutogenetischen Ansatz fördern möchte, kann folgende Strategien nutzen:

- Verstehbarkeit fördern: Sich regelmäßig informieren und Wissen erweitern. Den Alltag klar strukturieren. Sich Zeit nehmen, um Situationen zu reflektieren.

- Handhabbarkeit verbessern: Soziale Netzwerke pflegen und Hilfe annehmen. Eigene Fähigkeiten weiterentwickeln. Belastungen priorisieren und delegieren.

- Sinnhaftigkeit stärken: Tätigkeiten wählen, die Freude bereiten und als bedeutsam empfunden werden. Eigene Werte und Ziele klar formulieren. Dankbarkeit und Achtsamkeit im Alltag praktizieren.

Salutogenese in der modernen Gesundheitsförderung

In Zeiten globaler Herausforderungen wie Pandemien, Klimawandel und sozialer Ungleichheit gewinnt das salutogenetische Denken an Relevanz.

Gesundheitspolitik und Präventionsprogramme setzen zunehmend darauf, Resilienz in der Bevölkerung zu stärken, anstatt ausschließlich auf Krankheitsvermeidung zu fokussieren.

Beispiele:

- Schulprogramme zur Stärkung sozialer Kompetenzen und Stressbewältigung.

- Kommunale Gesundheitsinitiativen, die Nachbarschaften und soziale Netzwerke fördern.

- Digitale Tools wie Achtsamkeits-Apps, die Nutzer anleiten, ihr Kohärenzgefühl zu trainieren.

Verbindung zu verwandten Konzepten

Die Salutogenese steht nicht isoliert, sondern hat Überschneidungen mit anderen wissenschaftlichen Ansätzen:

- Resilienzforschung: Beide Konzepte beschäftigen sich mit der Fähigkeit, Krisen zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen.

- Positive Psychologie: Legt den Fokus auf Stärken, Glück und Lebenszufriedenheit.

- Biopsychosoziales Modell: Integriert biologische, psychologische und soziale Faktoren der Gesundheit.

Durch diese Schnittmengen entstehen interdisziplinäre Programme, die auf allen Ebenen der Gesundheitsförderung wirken.

Ausblick: Die Zukunft der Salutogenese

In einer Zeit, in der chronische Erkrankungen, psychische Belastungen und Stress zunehmen, gewinnt die Salutogenese weiter an Bedeutung. Mögliche Entwicklungen:

- Digital Health: Nutzung von Apps, Wearables und Online-Coachings zur Förderung des Kohärenzgefühls.

- Präventionsprogramme: Integration salutogenetischer Prinzipien in Schulen, Unternehmen und Kommunen.

- Klimawandel & Gesundheit: Anwendung des Modells, um Resilienz gegenüber globalen Krisen zu stärken.

- Gesundheitssystem: Verschiebung von einer krankheitszentrierten zu einer ressourcenorientierten Versorgung.

Fazit

Die Salutogenese bietet eine wertvolle Ergänzung zum herkömmlichen, pathogenetischen Gesundheitsverständnis. Sie erinnert daran, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit – sie ist ein dynamischer Zustand, der durch innere Stärke, Sinnhaftigkeit und verfügbare Ressourcen gefördert werden kann.

Für Individuen bedeutet das: Achtsam mit den eigenen Ressourcen umgehen, soziale Bindungen pflegen, Sinn im Alltag finden und aktiv bleiben. Für die Gesellschaft heißt es: Strukturen schaffen, die diese Faktoren unterstützen.

Gesundheit beginnt nicht erst im Wartezimmer – sie beginnt im täglichen Leben.

Mehr Insights zu Gesundheit und Wohlbefinden